ヒートマップ解析とは

Heat map

問題解決のための必須ツール

Webサイトは、ただ見た目を整えるだけではユーザーに届くものにはなりません。

誰が、どこから、何を目的に訪れたのか――

それを正しく把握し、効果的な改善を加えることが必要です。

にゃデザインではヒートマップ解析を活用し、ユーザーの行動を「見える化」することで、サイトのどの部分が注目され、どこで離脱されているのかを明確に把握します。

1.スクロールの深さ

2.クリックの位置

3.滞在時間

などのデータをもとに、根拠のある改善点を導き出します。

改善には常にトライ&エラーが伴いますが、データに基づいたアプローチによって、ただの勘や経験則に頼らず、確実に「伝わる」サイトへとブラッシュアップが可能です。

一方的に作るのではなく、ユーザーの声や動きを反映しながら、一緒に最適なWebサイトを育てていく。

それが、私の考える「問題解決のためのデザイン」です。

改善例①

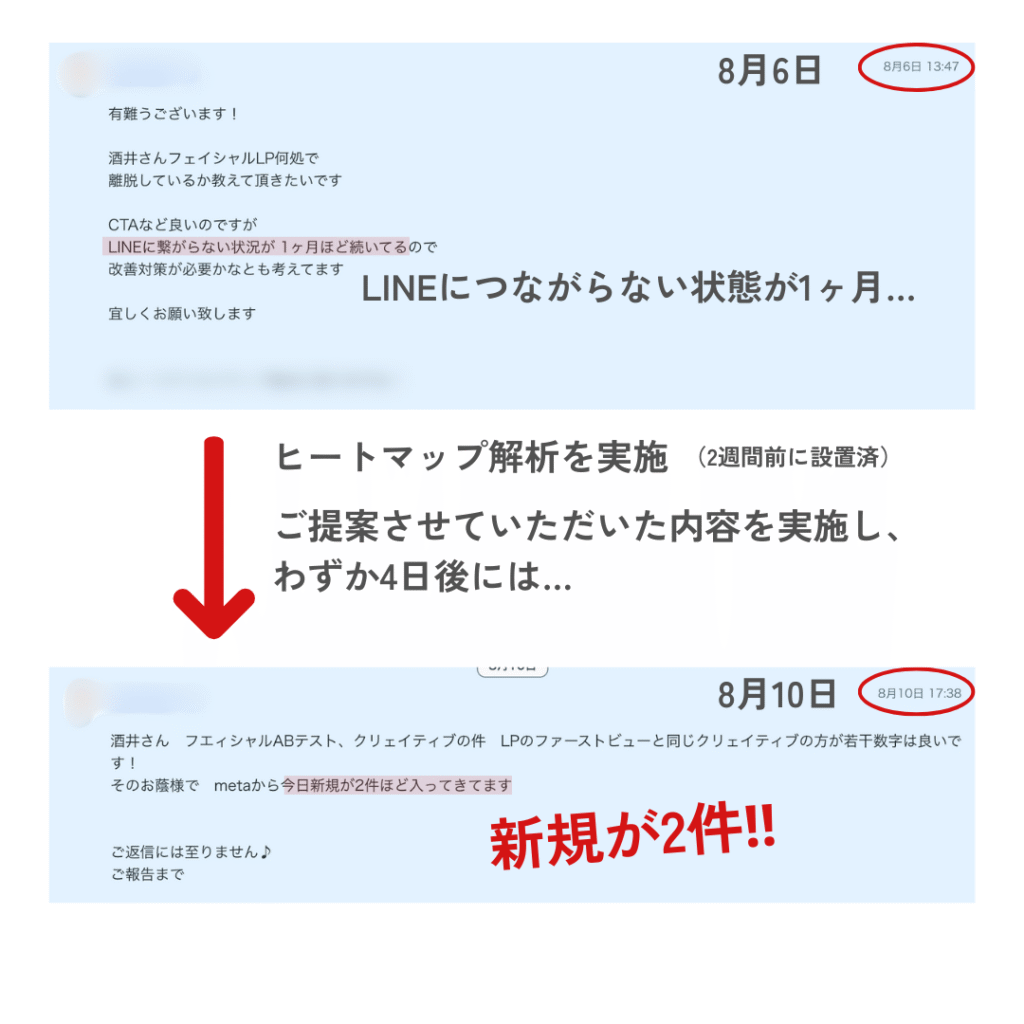

フェイシャルエステサロン様

こちらのサロン様では、LP(ランディングページ)を公開した直後は申し込みがあったものの、3ヶ月後には反応はあるものの申し込みに至らない状態が1ヶ月以上続くという状況に陥っていました。

そこで、LPにヒートマップを設置。

2週間後に解析を行ったところ、広告をタップした直後に表示されるファーストビューで離脱するユーザーが非常に多いことが判明しました。

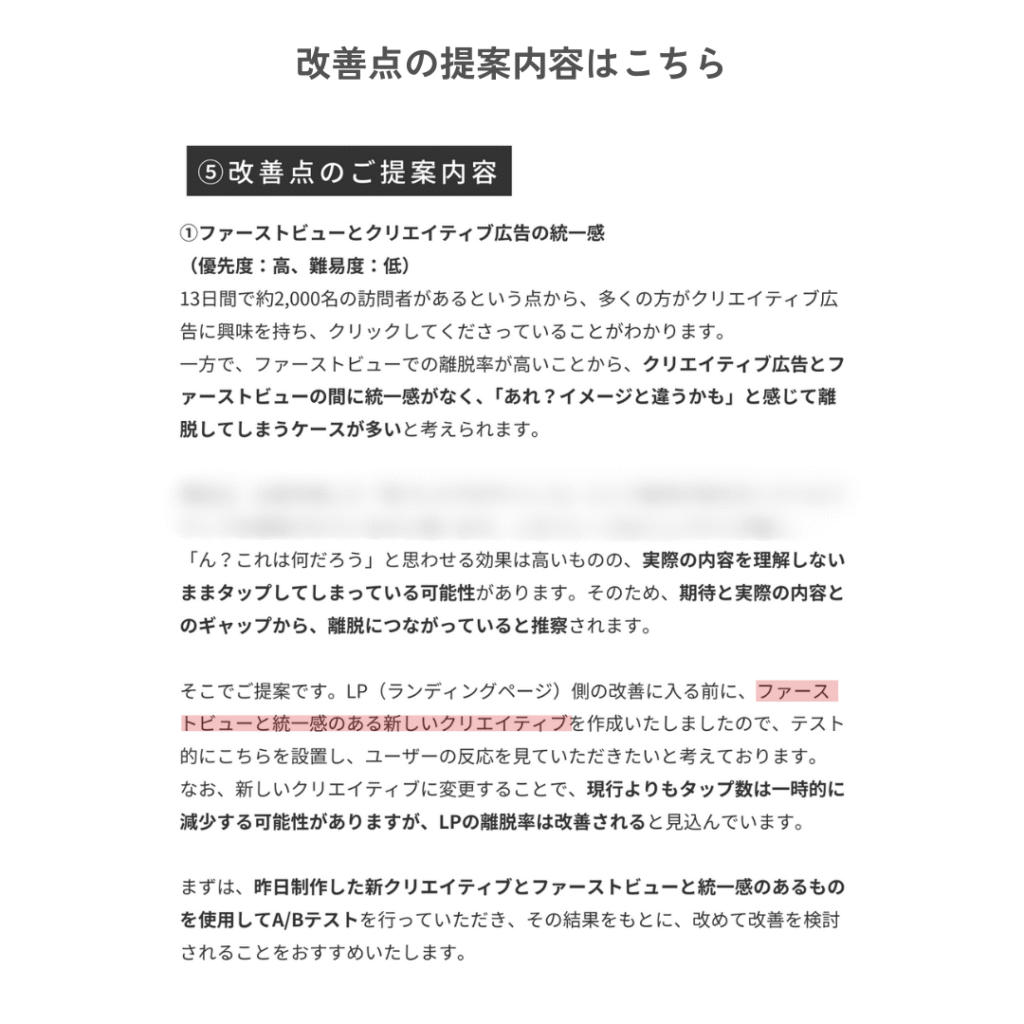

多くの場合、申し込みが減るとすぐにLPそのものを改善しようと考えてしまいます。

しかし今回は、まずLPではなく広告とファーストビューのデザインや雰囲気を統一させることをご提案。

すると、1ヶ月間申し込みがゼロだった状態から、わずか4日間で新規申し込みが2件発生したのです。

ヒートマップを活用することで、

どこで離脱しているのか

どこがよく読まれているのか

をデータで把握できます。

これにより、勘や感覚ではなく、根拠に基づいた改善策を講じることが可能になります。

そうしないと、本来不要な部分まで変更してしまい、無駄な改善に時間やコストをかけてしまうこともあります。

ヒートマップを用いれば、トライ&エラーを繰り返しながら、着実に申し込みにつながるLPやサイトへ育てていくことができるのです。

改善例②

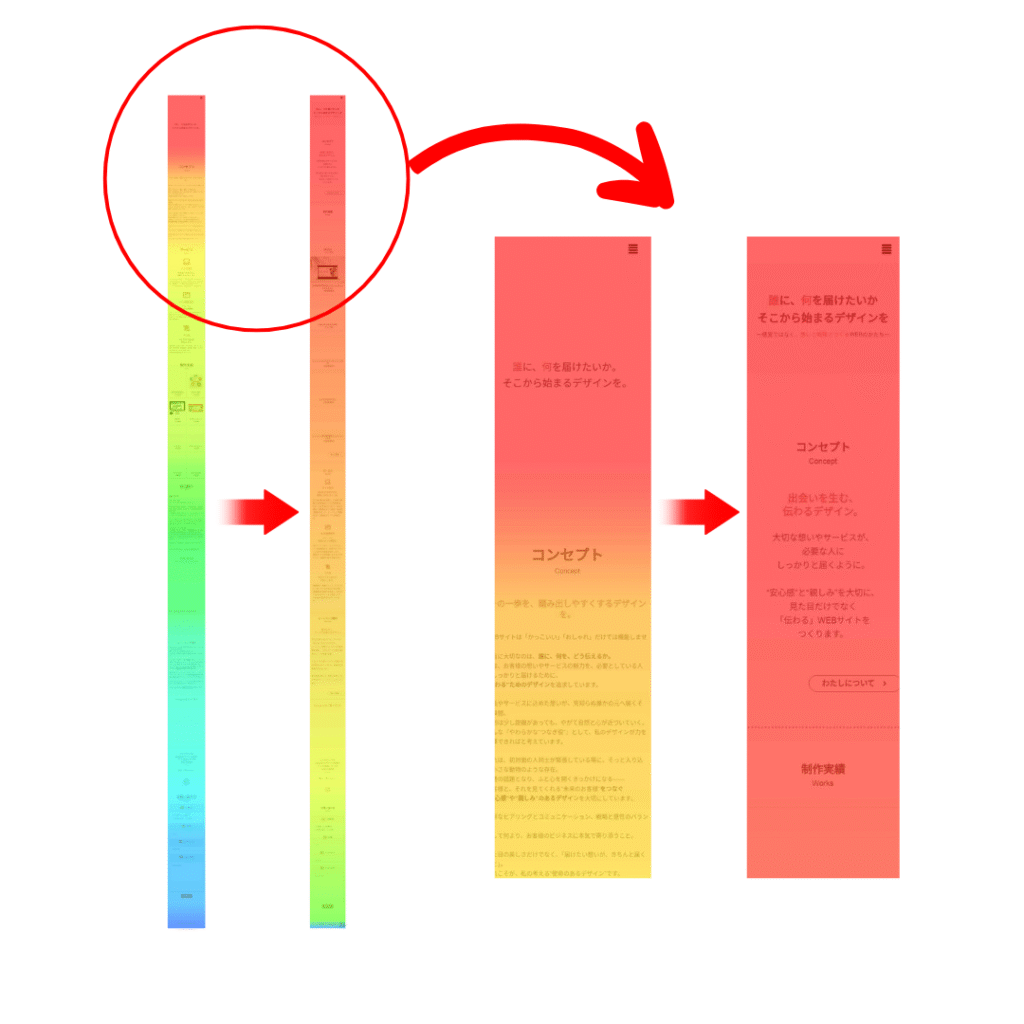

当ポートフォリオサイト

こちらは、当サイトにおけるヒートマップ解析のビフォー・アフターです。

ビフォーでは、最初のコンセプトセクションでの離脱が多い傾向が見られました。

そこで、各セクションの文字数が多すぎることが離脱の一因ではないかと推測し、トップページの文字数を減らし、詳細は別ページに分ける構成へと改善しました。その結果、全体的にすっきりとした印象のサイトに仕上がりました。

このように、ヒートマップの最大のメリットは、実際にサイトを訪れたユーザーの行動傾向を“見える化”できる点です。

感覚や勘に頼らず、データを根拠に改善策を立てられるため、より効果的にサイトを育てていくことが可能になります。